Современный варяг. Гвардейский ракетный крейсер «Варяг

Отношение финнов к России никогда нельзя было назвать дружелюбным. В стране, бывшей на протяжении нескольких столетий ареной войн между Швецией и Россией, последняя устойчиво воспринималась как «угроза с Востока».

Несколько нормализовалось финское отношение к русским после присоединения Финляндии к России в 1809 г. Предоставив Финляндии весьма привилегированное место в составе Империи, Петербургу удалось завоевать расположение финнов. Однако, как отмечал в своем докладе Александру II в 1861 г. сенатор Бруннер, «не должно заключать, что любовь и преданность [финнов] монарху простирается также и на русский народ, к которому доселе не было симпатий по многим причинам, каковы суть: различие религий, характера, нравов и обычаев и прочее». Аналогичного мнения насчет характера отношения финнов к России придерживаются и финские историки. Но даже подобная картина представляется идиллической в свете последовавших за ней перемен.

Начиная с конца XIX в., отношение финнов к России вновь меняется в худшую сторону, что связано с так называемой «политикой русификации», которую попытались провести царские власти в отношении Финляндии. В Великом княжестве, бывшем до этого одной из самых лояльных императору частей Российской Империи, начинаются беспорядки, саботаж царских указов, получает развитие сепаратизм и национализм. Там находят убежище и поддержку многие русские революционные организации, финские «активисты» (так в Финляндии называли сторонников борьбы с Россией) готовят подпольные вооруженные отряды, и устраивают покушения на российских чиновников.

В годы русско-японской войны лидеры финских сепаратистов пытались наладить контакты с Японией, а в Первую Мировую войну - с Германией, на стороне которой даже воевал егерский батальон, набранный из числа финских добровольцев. И хотя некоторые подпольные организации специально подчеркивали, что их целью является возбуждение среди финнов ненависти не к русскому народу, а к русским властям, для многих активистов эти понятия слились воедино.

Таким образом, противостояние финнов с царским правительством оказало весьма серьезное влияние и на отношение финнов к русским даже после обретения Финляндией независимости. Именно с этого момента (а точнее - с начала финской Гражданской войны в январе 1918 года) русофобия в Финляндии (точнее в Белой ее части) принимает наиболее радикальные формы.

Причину такого положения дел весьма четко сформулировал финский историк О. Каремаа: «Во время гражданской войны в Финляндии за разжигаемой русофобией, как представляется, стояло желание белых сделать русских козлами отпущения за все жестокости и тем самым обосновать собственные идеи», «по психологическим причинам жестокую правду о братоубийственной войне пытались замаскировать якобы идеологической борьбой в защиту западной культуры от русских, объявленных заклятыми врагами… без внешнего врага поднять массы на войну было бы сложно».

Иными словами, белым в Финляндии требовалась какая-то внешняя угроза, чтобы отвлечь собственное население от тех глубоких политических и социально-экономических проблем, которые привели финское общество к расколу и войне. И такой угрозой была объявлена Советская Россия и в частности — русские войска, которые еще не были выведены с территории Финляндии после получения ей независимости, а в общественное сознание финнов начала активно внедряться мифологема «освободительной войны» против России, которая должна была подменить собой реальную гражданскую войну, хотя в действительности русские войска не несли никакой угрозы финской независимости, а вся помощь РСФСР красным финнам свелась к тайным поставкам оружия и идеологической поддержке. В итоге ненависть к русским в этот период вылилась в Финляндии в открытые этнические чистки.

Русские подвергались уничтожению безотносительно того, служили ли они добровольцами в Красной гвардии, или были сочувствовавшими белым гражданскими лицами. В Таммерфорсе после его взятия белыми 6 апреля 1918 г. было уничтожено около 200 русских, в том числе белых офицеров, число казненных русских в Выборге 26-27 апреля оценивается в 1000 человек. (абсолютное большинство которых не принимало никакого участия в гражданской войне), в том числе женщин и детей.

Так, в далеко не полном, содержащим всего 178 фамилий, списке убитых в Выборге русских, хранящемся в ЛОГАВ, содержатся сведения об Александре Смирнове (9 лет), Касмене Свадерском (12 лет), Андрее Чубрикове (13 лет), Николае и Александре Наумовых (15 лет) и т. д. Под горячую руку белофиннов попали и некоторые поляки, которых расстреливали, вероятно, спутав с русскими (причем подобные «ошибки» случались и в других местах: например, один принятый за русского поляк был убит в Ууси Каарлепюю).

Один из русских эмигрантов, живших в то время недалеко от Выборга, так описывал происходившее в городе: «Решительно все, от гимназистов до чиновников, попадавшиеся в русской форме на глаза победителей пристреливались на месте; неподалеку от дома Пименовых были убиты два реалиста, выбежавшие в мундирчиках приветствовать белых; в городе убито 3 кадета; сдавшихся в плен красных белые оцепляли и гнали в крепостной ров; при этом захватывали и часть толпы, бывшей на улицах, и без разбора и разговоров приканчивали во рву и в других местах. Кого расстреливали, за что, все это было неизвестно героям ножа!

Расстреливали на глазах у толпы; перед расстрелом срывали с людей часы, кольца, отбирали кошельки, стаскивали сапоги, одежду и т. д. Особенно охотились за русскими офицерами; погибло их несть числа и в ряду их комендант, интендант, передавший перед этим свой склад белым, и жандармский офицер; многих вызывали из квартир, якобы для просмотра документов, и они домой уже не возвращались, а родственники потом отыскивали их в кучах тел во рву: с них оказывалось снятым даже белье».

События в Выборге вызвали широкий резонанс в России. Советское правительство 13 мая обратилось к германскому послу В. Мирбаху с просьбой о создании совместной комиссии для расследования убийств русских жителей Финляндии. При этом происшедшее в городе описывалось следующим образом:

«Здесь происходили массовые расстрелы ни в чем не повинных жителей русского происхождения, совершались чудовищные зверства над мирным русским населением, расстреливались даже 12-летние дети. В одном сарае в Выборге, как передавал свидетель, последний видел 200 трупов в том числе русских офицеров и учащихся. Жена убитого подполковника Высоких рассказывала свидетелю, что она видела, как уничтожаемые русские были выстроены в одну шеренгу и расстреляны из пулеметов. По словам свидетелей, общее число убитых за два дня доходит до 600 человек.

После занятия Выборга белогвардейцами группа арестованных русских подданных, числом около 400 человек, среди которых находились женщины и дети, старки и учащиеся, были приведены к вокзалу; посоветовавшись между собой минут 10, офицеры объявили им, что они приговорены к смертной казни, после чего арестованные были отправлены к Фридрихсгамским воротам на «валы», где их и расстреляли из пулеметов; раненых добивали прикладами и штыками, происходило настоящее истребление русского населения без всякого различия, истреблялись старики, женщины и дети, офицеры, учащиеся и вообще все русские».

Немало возмущения описанные выше факты вызвали и в рядах русского Белого движения, в результате чего многие его лидеры выступили позднее против обсуждавшихся проектов совместного с финнами похода на Петроград армии Юденича.

Морской министр Северо-Западного правительства контр-адмирал В.К. Пилкин писал в 1919 году своему коллеге в правительстве Колчака контр-адмиралу М.И. Смирнову: «Если финны пойдут [на Петроград] одни, или хотя бы с нами, но в пропорции 30 тысяч против трех-четырех,— которые здесь в Финляндии, то при известной их ненависти к русским, их характере мясников…они уничтожат, расстреляют и перережут все наше офицерство, правых и виноватых, интеллигенцию, молодежь, гимназистов, кадетов — всех, кого могут, как они это сделали, когда взяли у красных Выборг».

Того же мнения придерживался и один из лидеров антибольшевистского петроградского подполья В.Н. Таганцев: «Никто из нас не хотел похода финляндцев на Петроград. Мы помнили о расправе над русскими офицерами заодно с красными повстанцами». Причем, по мнению историка Т. Вихавайнена, подобные взгляды на судьбу Петрограда в случае взятия его финнами «имеют под собой основание и в смысле опыта 1918 г., и в тех планах, которые вынашивались в экстремистских кругах «активистов». Преследованиям подвергались и финские женщины, имевшие связь с русскими: им остригали волосы, рвали на них одежду, а в некоторых местах даже обсуждали возможность их клеймения каленым железом. В местечке Корсняс подобную экзекуцию в последний момент предотвратил местный священник.

Проблемы чистоты нации вообще, судя по всему, весьма беспокоили финское общество: когда в 1921 году в Финляндию эвакуировались участники Кронштадского восстания, финская пресса резко выступила против размещения беженцев в сельской местности, опасаясь, что русские смешаются с местным финским населением. В результате кронштадтцы были размещены в нескольких лагерях с весьма строгими условиями содержания: границу лагеря запрещалось покидать под угрозой расстрела, общение с местными жителями также было строго запрещено.

С окончанием гражданской войны физическое уничтожение русских в Финляндии прекратилось, но желание финского правительства избавиться от русского населения и беженцев никуда не исчезло. Еще в апреле 1918 года финский сенат принял решение о высылке из страны всех бывших русских подданных, и в течение весны-лета около 20 000 русских оказались выдворены из страны.

Впрочем, вскоре финны отказались от подобной практики и предоставили российским беженцам возможность попасть в страну. Обосновывалось это соображениями формирования благоприятного международного имиджа Финляндии. О. Стенруут, руководивший на тот момент финским МИД, полагал, что терпимая к беженцам политика Финляндии укрепила бы ее независимый статус и освободила от германской зависимости. Того же мнения придерживался и пограничный комендант Рантакари, считавший, что отказ в приеме беженцев принес бы Финляндии «ненависть всего цивилизованного мира».

Однако параллельно с подобными решениями в стране нагнеталась межнациональная напряженность. Основными проводниками русофобии в финском обществе стали бывшие егеря, Аграрный Союз, получивший 42 места в парламенте в 1919 году и ставший второй по величине партией, щюцкор и созданное в 1922 году Академическое карельское общество (АКС). Причем разжигаемая этими организациями ненависть носила, с точки зрения ее членов, созидательный характер, являясь неотъемлемым элементом конструирования финской национальной идентичности. По их мнению, единства финской нации возможно было достичь только через разжигание ненависти ко всему русскому.

«Если нам это удастся,— полагал председатель АКС Элмо Кайла,— тогда уж не за горами то время, как нацию нашу будет вести одна мысль, сильная, всепобеждающая, когда воплотится в жизнь поговорка мужей Хярмя «о рюсся можно говорить, лишь скрежеща зубами». Тогда Финляндия станет свободной».

Весьма символичную в этом смысле медаль для членов АКС разработал один из его идеологов священник Элиас Семойоки: одна ее сторона олицетворяла любовь к Финляндии, другая - ненависть к России. В результате в Финляндии проводилась систематическая политика возбуждения национальной вражды в отношении русских.

Еще в 1920 г. упоминавшийся выше Э. Кайла составил «инструкции и программу распространения «рюссафобии» (от слова «рюсся» — презрительного именования русских), которые были разосланы окружным начальникам щюцкора, «активистам» и егерским офицерам. Получателям следовало организовать в своих коллективах распространение русофобии и назначить ответственных за это лиц. В деревнях к этой работе следовало привлекать местных глав щюцкора и учителей.

Массированная антирусская компания проводилась в финской прессе, где зачастую даже звучали призывы к уничтожению русских. В марте 1923 года в газете «Юлиоппиласлехти» вышла статья «Рюссафобия», в которой утверждалось, что «если мы любим свою страну, нам нужно учиться ненавидеть ее врагов… Поэтому во имя нашей чести и свободы пусть звучит наш девиз: Ненависть и любовь! Смерть «рюссам», будь они хоть красные, хоть белые».

В том же году АКС тиражом в 10 тыс. экземпляров выпустила брошюру «Проснись, Суоми!», содержавшую похожие идеи: «Что же хорошее к нам когда-либо приходило из России? Ничего! Смерть и уничтожение, чума и русское зловоние тянулись оттуда… Россия всегда была и навсегда останется врагом человечества и гуманного развития. Была ли когда-либо польза от существования русского народа для человечества? Нет! А его исчезновение с лица земли было бы человечеству, наоборот, великим счастьем».

Не менее радикально была настроена и щюцкоровская газета «Suojeluskuntalaisen», которая провела в 1921 г. среди своих читателей конкурс на лучшую пословицу о русских, победителем в котором стал читатель, предложивший такой вариант: «Какое животное более всего походит на человека? Это «рюсса». Из-за большой популярности конкурса был проведен и второй тур, в котором лучшей стала пословица: «Побей по спине - избавишься от кашля, убей - и избавишься от «рюссы». Впрочем, подобные газетные выпады не будут выглядеть слишком вопиющими, если учесть, что в этот период даже финские чиновники в официальных отчетах допускали сравнения русских с животными. Одновременно с этим цензуре подверглась школьная программа, из которой были убраны упоминания о русских в положительном ключе.

Чистки проходили и в финской армии, которую националисты стремились избавить от всяких следов «русскости». В первую очередь, безусловно, из армии увольнялись русские офицеры. Так, например, в сентябре 1919 года в отставку были спешно отправлены все русские летчики, готовившие пилотов для финских ВВС. Вслед за ними пришла очередь и финских офицеров, служивших в царской армии. В 1920 году со страниц газеты «Илкка» их увольнения потребовал лидер Аграрного союза С. Алкио.

Не менее активно против служивших в России финнов выступали и офицеры-егеря. В 1924 году они даже пригрозили коллективной отставкой, если из армии не будут уволены бывшие царские офицеры. В итоге число офицеров, получивших подготовку в России, в финской армии постоянно снижалось на протяжении 20-30-х годов, а все ключевые должности занимали финны, служившие в германской армии.

Определенным притеснениям подвергалась в Финляндии и Православная церковь, в отношении которой правительство проводило политику финнизации. 3 марта 1923 г. Государственный совет издал постановление о переводе службы в православных храмах в течение года на финский или шведский языки. Число приходов под действием финских властей также постепенно сокращалось: часть церквей была снесена (как, например, церковь в Хямеенлинне в 1924 г.), часть - превращена в лютеранские кирхи (Церковь Александра Невского в Суоменлинне), некоторые - переданы под муниципальные учреждения (Церковь Апостолов Петра и Павла в Торнио). По-своему боролись с православием и финские националисты: после 1918 года русские церкви и кладбища неоднократно подвергались осквернению.

Помимо спускаемой сверху, «идеологической» русофобии в Финляндии существовала и русофобия бытовая. В условиях весьма тяжелого послевоенного положения страны и трудностей с продовольствием и жильем финны с большим беспокойством относились к беженцам, которые, по их мнению, лишь усугубляли и без того непростую экономическую ситуацию в Финляндии.

Опасались финны и за свои рабочие места, причем, необходимо отметить, что не всегда безосновательно: в 1920-30-х годах беженцы (правда, в основном - ингерманландцы) неоднократно привлекались штрейкбрехерской организацией «Объединение Виентирауха» для замещения мест бастующих рабочих. И хотя доля таких работников в общей массе беженцев была весьма невелика, ненависть к ним финнов переносилась на всех иммигрантов из России в целом. В итоге, по заключению Каремаа, «к 20-м гг. XX в. почти все финны были склонны к восприятию «рюссафобии».

Как мы видим, в 1920-х годах в Финляндии действительно существовало довольно серьезная проблема этнической нетерпимости в отношении русских, которая не только сломала судьбы сотен оказавшихся в Финляндии бывших российских подданных, но и создавала напряженность в советско-финских отношениях в означенный период.

Как отмечал в 1923 году полпред СССР в Финляндии А.С. Черных, «русофобство финской буржуазии может сравниться разве только с их не менее ярким антисемитизмом. В текущей нашей работе мы ежедневно чувствуем эту глухую стену националистической, зоологической ненависти.

Классовая ненависть финской буржуазии к Республике Советов, сочетаясь с неистовым русофобством, определяет непрерывные и, с первого взгляда, непонятные колебания финской политики.

Объективно между нами и Финляндией нет серьезных поводов для конфликтов, наоборот, все как будто способствует деловому сближению, практически наша терпеливая, уступчивая, благожелательная политическая линия не встречает здесь отклика. Здесь сама идея, мысль о возможности лояльных, спокойных отношений с Россией вызывает сильнейшую оппозицию».

Подобное положение дел, безусловно, оказывало негативное влияние на развитие советско-финских и отношений и в конечном итоге стало еще одним фактором, приведшим два государства к Зимней войне.

Полномасштабная гражданская война началась в ночь на 27 января. Начали ее одновременно – причем независимо друг от друга – обе стороны. На севере Финляндии белые напали на русские воинские части и на отряды Красной гвардии, а на юге красногвардейцы осуществили переворот. Страна раскололась.

Белые удерживали 4/5 территории, но это была малонаселенная и отсталая Северная Финляндия. Развитая же Южная Финляндия с большими городами Гельсингфорсом (Хельсинки), Таммерфорсом (Тампере), Выборгом и т.д. осталась у красных. По численности населения обе Финляндии были примерно равны.

Власть в красной Финляндии перешла к Совету народных уполномоченных (СНУ), председателем которого стал Куллерво Маннер. Для контроля над СНУ был создан Главный Рабочий Совет из представителей от СДПФ, профсоюзов и Красной Гвардии. Никаких организаций, похожих на Советы, в Финляндии не возникло. Рабочие действовали через свои старые организации – профсоюзы и СДПФ. Единственной новой организацией, возникшей в революционный период, была Красная Гвардия.

В конце февраля СНУ опубликовал проект конституции, написанный в основном Отто Куусиненом. Ее предполагалось принять на референдуме, который так и не состоялся из-за гражданской войны. Конституция признавала верховную власть парпламента, избранного с помощью всеобщего избирательного права. Власть парламента дополнялась и ограничивалась народными референдумами. В случае, если бы большинство парламента нарушило конституцию и захотело бы узурпировать власть, народ имел право на восстание. Любопытно, что о социально-экономических преобразованиях в проекте Конституции ничего сказано не было.

В СДПФ не произошло раскола на левых и правых. В революции активно представители и радикального, и умеренного крыла партии. Из 92 депутатов сейма от СДПФ на сторону белых перешел лишь один. В этом отсутствии оформленного раскола рабочего движения – важное отличие финской революции от других революций того периода.

Новая власть проводила национализацию промышленности очень умеренно и осторожно. Под управление рабочих передавались лишь предприятия, брошенные хозяевами. В остальных случаях предприятие оставалось у капиталиста, хотя на нем существовали элементы рабочего контроля.

СНУ взял под свое управление государственный Финский банк, но не тронул частные банки. Подобная двойственность в финансовой сфере создавала для владельцев частных банков много возможностей для махинаций, что негативно сказывалось на хозяйственной жизни.

СНУ передал в собственность торпарям – мелким арендаторам Южной Финляндии – обрабатьываемые ими земли. Вся остальная земля оставалась у прежних хозяев. Батраки от революции ничего не получили. Также красные ничего не смогли предложить крестьянству Северной Финляндии, составившему основу белой гвардии – и это стало одной из главных причин поражения революции.

Финская революция не создала никакой специализированной организации по борьбе с контрреволюцией – никакого аналога французского Комитета общественной безопасности или российской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и бандитизмом. В результате контрреволюционные заговоры действовали почти безнаказанно.К моменту начала гражданской войны все члены буржуазного правительства находились на юге Финляндии. Но красногвардейцы не позаботились, чтобы найти и арестовать их, и все они смогли выбраться в белую, северную Финляндию.

2 февраля СНУ отменил смертную казнь и не восстановил ее до конца войны. Революционное правительство, ведущее гражданскую войну, не прибегая к смертной казни, это чрезвычайно редкое явление.

В боях за всю войну погибло 3,5 тысяч красногвардейцев и 3,1 тысяча шюцкоровцев – примерно равные потери. Жертвами красного террора – красногвардеских самосудов – стало 1600 человек. По минимальным подсчетам, белогвардейцы расстреляли 8 тысяч человек, по максимальным – 18 тысяч. Было две волны красных самосудов – в начале войны, когда рабочие и торпари, пошедшие в Красную Гвардию, мстили имущим классам за вековые унижения, и в конце войны, когда потерпевшие поражение красногвардейцы, зная, что они обречены, стремились забрать с собой на тот свет попавших им в руки врагов.

В отличие от белого командования, красные энергично боролись с самосудами. Воззвание командования Красной гвардии от 2 февраля предписывало:

«1). По отношению к невооруженным военнопленным строго запрещается всякое применение насилия;

2). Все преступники за преступления, совершенные во время революции, должны передаваться военным судам рабочего класса. Это относится и к взятым в плен врагам; плохое обращение и месть по отношению к ним недопустимы. К этому обязывает нас честь революционного народа. Создаваемые теперь военные суды также расследуют и разбирают все преступления контрреволюционеров; самовольная месть со стороны отдельных красногвардейцев строго воспрещается».

Один из ветеранов социал-демократического движения в Финляндии, очень популярный в рабочей среде Юрье Мякелин, принадлежавший к правому крылу СДПФ, опубликовал обращение, в котором осуждал красногвардейские самосуды:

«Чувство мести должно быть чуждо борцу за дело пролетариата….Своим оружием рабочий должен удерживать все дурные элементы, которые обыкновенно выплывают наружу в революционные времена. К таким принадлежат, например, грабители… Они не менее опасны для пролетариата, чем те, кто в настоящее время с оружием в руках борется против рабочих., так как многие даже из числа тех, кто с симпатией относится к стремлениям пролетариата, будут по недоразумению приписывать преступления этих элементов рабочим. Мы хотим быть уверены в том, что перед богом истории и международным пролетариатом осмелимся отвечать за каждый выстрел, сделанный из наших рядов» (В.М. Холодковский. Революция 1918 года в Финляндии и германская интервенция.М., 1967, с 107).

Финские красные не были большевиками. Это были левые и не очень левые социал-демократы, которых непримиримая неуступчивость их врага толкнула на гражданскую войну, которой они не хотели. И которую проиграли.

Судьба войны решалась на фронте. Фронт после первых боев на некоторое время стабилизировался.

В Красной гвардии было 75 тысяч бойцов, в шюцкоре – 70 тысяч. Вполне сопоставимые силы с небольшим количественным перевесом красных. Но качественный перевес был у белых. Ядро шюцкора составили егеря, имевшие опыт войны на стороне Германии. В шюцкор повалили бывшие царские офицеры и генералы – в основном из шведоязычной финской элиты. Царским генералом был и главнокомандующий белых финский швед Маннергейм, не знавший финского языка.

Во время гражданской войны в России большинство красноармейцев имело за плечами опыт Первой мировой. Немалая часть талантливых красных командиров (а также командиров махновцев и других крестьянских повстанцев) выдвинулась из унтеров мировой войны. Финские рабочие и торпари, пошедшие в Красную гвардию, не имели никакого военного опыта и им нужно было учиться на ходу простейшим вещам – например, как обращаться с винтовкой. Собственных командиров с боевым опытом у них почти не было, а пошедших воевать за финскую революцию русских офицеров вроде подполковника Свечникова или полковника Булацеля (этого последнего расстреляют белые – как и двух его сыновей-подростков) было намного меньше, чем офицеров, воевавших за белых. Из среды красногвардецев постепенно вырабатывались толковые красные командиры, но нужно было время, а времени не хватило. Все историки говорят, что неожиданно большие военные таланты обнаружил рабочий-металлист Хуго Саммела, командующий Западного фронта красных. Он погиб 28 марта 1918 года во время боев за Таммерфорс в результате случайного взрыва военных складов.

Военное дело было самым слабым местом у красных. Не было ни военной разведки, ни резервов. Командиры выбирались, приказы нередко обсуждались даже в момент боя и не исполнялись. В первой половине апреля, когда после катастрофических поражений командование Красной гвардии приказало организованно отступать на восток страны, красные отряда Западного фронта, в то время ведшие удачные бои, отказались отступать, и попали в котел, где в большинстве своем и были уничтожены.

Попытки Красной гвардии перейти в наступление в февраля и в марте кончились неудачей. Белые удержали свои позиции. Тем не менее была надежда на то, что весной ситуация изменится. Крестьяне Северной Финляндии – большинство бойцов шюцкора – вернутся пахать землю, и это резко ослабит белых.

Резко в пользу белых ситуацию изменил Брестский мир. Среди его условий был вывод русских войск из Финляндии (что, впрочем, планировалось сделать в любом случае после окончания войны с Германией) и отказ большевиков от помощи красной Финляндии. У немцев же освободилась часть армии, и по договоренности с главой финского белого правительства Свинхувудом 20 тысяч немецких солдат под командованием генерала фон дер Гольца были направлены в Финляндию. В обмен на военную помощь финские белые соглашались на полный контроль немецкого капитала над финской экономикой и на превращение Финляндии в вассала Германии.

В условиях приблизительного равновесия сил красных и белых 20 тысяч немецких солдат стали гирькой, перетянувшей чашу весов в пользу белых.

О моральном воздействии известия, что на помощь белым идут немецкие войска, М.С. Свечников пишет так:

«Моральное впечатление, произведенное немецкой интервенцией, было огромно. Последняя буквально парализовала действия правительства, не говоря уже о массах, у которых после большого подъема, небывалого еще в истории рабочего движения, наступила пора нервозности, неуверенности в своих успехах, и навлекала панику.

В это время Германия достигла апогея своей славы, своего могущества и в результате своих успехов к этому моменту всемирной войны могла диктовать свои требования Советскому Правительству. Чем же могла противостоять маленькая Красная

Финляндия, когда большой сосед - Советская Россия- спасовал перед немцами? Это тем более для нее было невозможно. что все ее силы находились на фронте против не менее сильной по численности белой армии» (М.С. Свечников, цит. соч., с. 90).

Немецкие войска высадились в материковой части Финляндии 3 апреля (Аландские острова они заняли 5 марта). Еще до их высадки, 26 марта шюцкоровцы подошли к Таммерфорсу. Бои за Таммерфорс продолжались до 6 апреля и стали решающим сражением гражданской войны. Красные сражались отчаянно, многие части белых потеряли в боях до двух третей личного состава, но тем не менее Таммерфорс пал, когда у красных закончились боеприпасы. Начался белый террор.

Падение Таммерфорса и высадка немцев стали переломным событием гражданской войны. Неустойчивое равновесие резко изменилось в пользу белых. И значительная часть рабочих, и – что страшнее – Совет народых уполномоченных – перестали верить в возможность победы. В результате СНУ бежал из Гельсингфорса в Выборг 8 апреля, когда стало известно, что к столице красной Финляндии подходят немецкие войска.

Бои за Гельсингфорс шли 12-13 апреля. Брошенные своим руководством, красногвардейцы Гельсингфорса сражались с большим мужеством, но потерпели поражение.

«Значительную роль в обороне Гельсингфорса сыграли женщины. Один из участников борьбы рассказывает об этом: «Казалось, исход боя уже предрешен, бой стал уже затихать, со всех сторон наступали немцы, улицы заполнялись «освободителями», когда появились вооруженные женщины и молодые девушки. Сражающиеся женщины уже и раньше были в Красной гвардии, но теперь они появились во множестве. И их появление в Гельсингфорсе среди красногвардецев дало последним бодрость и воодушевление… Они одели свои лучшие платья, понимая, что это – последний раз в жизни»… Занявшие табачную фабрику Бургстрема 175 работниц в течение 6 часов сдерживали наступление противника. Почти все они погибли.

Возможно, именно героическую оборону Гельсингфорса или Таммерфорса имел в виду финский рабочий поэт Кэсси Каатра, когда он писал в своей «Легенде о красном знамени»:

Дымилась кровью мостовая;

Ценой несчитанных смертей

Мужчин, и женщин, и детей

Держался город…» (В.М. Холодковский. Революция 1918 года в Финляндии и германская интервенция.М., 1967, с. 281).

Падение Гельсингфорса означало, что гражданская война проиграна. СНУ, ушедший в Выборг и потерявший веру в победу, решил организовать отход красногвардейских частей в Советскую Россию. Члены СНУ лихорадочно курсировали между Выборгом и Петроградом, в красногвардейских частях ширились слухи, что «во всех штабах засела измена» и что руководство собирается сбежать, бросив рядовых бойцов. Слухи подтвердились. Когда немцы и белофинны 24 апреля подошли к Выборгу, большинство членов СНУ бежало на пароходе в Петроград.

Два года спустя группа бывших бойцов финской Красной гвардии, ставших в Советской России большевиками и красноармейцами, совершила деяние, единственное в истории мирового коммунистического движения – по своей инициативе расстреляла часть руководителей Компартии Финляндии. В объяснительной записке Ленину, которую написали сдавшиеся ЧК члены «револьверной оппозиции», среди преступлений руководства КПФ было указано и двойное бегство в апреле 1918 года – из Гельсингфорса и Выборга:

«… Вы [Владимир Ильич] не слышали высказанных рабочими проклятий, когда эти господа трусливо удирали в самый решающий момент, оставляя десятки тысяч рабочих на растерзание белогвардейцам. Они могли бы спасти их, но даже не попытались. Мы слышали эти яростные проклятья, которые выкрикивала огромная революционно настроенная масса, оставшаяся без руководства в дезорганизованном состоянии, не зная, что делать, когда смертельное кольцо белогвардейцев сжималось со всех сторон. У всех на устах была ужасающая новость о том, что руководство позорно бежало ради спасения собственной шкуры – не ради спасения идеи!» (Коминтерн и Финляндия. 1919-1943.М., 2003, с. 79).

Из членов СНУ отказался бежать в Петроград и остался с обреченными красногвардейцами до конца лишь Эдвард Гюллинг, руководивший в СНУ финансами. Экономист и историк по образованию, до революции он принадлежал к умеренному крылу финской социал-демократии. Гюллинг участвовал в боях за Выборг все 5 дней – с 24 по 29 апреля, затем сумел скрыться, нелегально пробрался в Гельсингфорс, а оттуда в Швецию. Там он перешел на большевистские позиции, в 1920 году переехал в Советскую Россию, встретился с Лениным и стал руководителем Советской Карелии, где проводил политику финнизации. В 1935 году был отстранен от руководства Советской Карелией, а в 1937 году расстрелян.

В сталинском концлагере в 1939 году умер бывший председатель «красного сейма» и Совета народных уполномоченных Куллерво Маннер, много лет возглавлявший Компартию Финляндии. В 1936 году в СССР своей смертью умерли Эйно Рахья и Юрье Сирола. Оба они к тому моменту потеряли политическое влияние. В 1923 году в финской тюрьме при загадочных обстоятельствах умер Юрье Мякелин, ветеран финского рабочего движения, к тому времени ставший одним из лидеров легальной Социалистической рабочей партии. Пережили других лидеров красной Финляндии Отто Куусинен, умерший в 1964 году в СССР, и умерший в 1963 году в США, давно отошедший от политики и не ставший большевиком Оскари Токой.

После падения Выборга началась очередная оргия белого террора. Среди жертв белого террора, кроме финских рабочих и красногвардейцев, были и жившие в Выборге русскоязычные. Причем русскоязычные, сочувствовавшие красным, постарались вырваться из Выборга вместе с красногвардейскими отрядами, и под раздачу попали аполиты либо вообще люди, сочувствовавшие белым и ждавшие их как освободителей от революционного кошмара.

Точно установлены имена 327 русских, расстрелянных белыми после занятия Выборга. По мнению современного финского исследователя Л. Вестерлунда, число расстрелянных было несколько больше – от 360 до 420 человек, В 1910 году в Выборге проживало 5240 русскоязычных. Таким образом, была расстреляна примерно десятая часть русскоязычного населения Выборга, а учитывая, что расстреливались почти исключительно взрослые мужчины, в данной группе русского населения доля расстрелянных вообще зашкаливает. Среди 327 расстрелянных «русских» было 37 нерусских, в том числе 23 поляка и 4 украинца. (Л. Вестерлунд. Мы ждали вас, как освободителей, а вы принесли нам смерть. СПб, 2013, сс. 28, 40, 87).

Очень часто мотивом расстрела было желание поборников священной частной собственности обогатиться за счет имущества расстреливаемого:

«Рассказывали, что директор продовольственного магазина Антоновский кричал:«у меня забрали все деньги, 16 000».В некоторых случаях у казненных отрезали пальцы, чтобы снять кольца.

Расстрелянных 29.04.1918 г. между валами русских грабили так основательно, что на следующий день родственники находили своих убитых полуголыми. Утром 30.04.1918 г. торговец Вильхельм Контула посетил место казней, «когда партизаны снимали с убитых одежду и другие вещи».

Командир выборгского щюцкора Турунен также побывал там в промежутке 0.04.1.05.1918 г. «Тела находились в тех же позах, что и 29 апреля, все офицеры были ограблены почти догола. Только на некоторых еще были надеты синие офицерские брюки». Присутствовавший на месте военный из полка Вааса Георг Хемберг видел, как некоторые из участвовавших в массовом расстреле солдат начали осматривать вещи убитых, очевидно, чтобы присвоить сапоги и ремни, а так же ценные вещи, такие как часы,

бумажники и деньги. Когда один из солдат выбросил пару плохих сапог, Хемберг взял их себе. В рассказах родственников погибших и требованиях компенсации много заявлений о пропавших у покойных деньгах и ценных вещах. У портного Маркуса Вайнера, по заявлению жены, после смерти пропали кольцо, серебряные карманные часы и 5 000 марок. У расстрелянного инженера строителя Николая Никитина в день гибели была с собой серебряная папиросница стоимостью в 200 марок, золотой перстень с печаткой за 100 марок, десять золотых финских монет, никелевые часы за 50 марок и 1500 марок, которые исчезли после смерти.150 У военного инженера Константина Назарова пропали золотые часы на золотой цепочке за 600 марок, обручальное кольцо за 90 марок и бумажник, в котором было 2 500 марок и неизвестная, но еще большая сумма российских денег. В день гибели у бывшего младшего офицера артиллерии Мартина Экка было с собой 1 200 рублей, серебряные часы, золотое кольцо и другие семейные ценности, которые не нашли при теле. В подкладке кармана мастера пианино Фрица Тукленока были вшиты деньги и ценные бумаги, которые украли. У него было 4 000 марок, 2 000 рублей и ценные бумаги, чья общая стоимость составляла примерно 30 000 марок. У пономаря римскокатолической церкви Станислава Закревского в день убийства было 1000 марок, серебряные карманные часы стоимостью в 80 марок, обручальное кольцо за 125 марок, а так же четки и одежда, стоимостью в 200 марок. Деньги и вещи пропали. Тело

рабочего Алексея Зыкова было найдено ограбленным. С собой у него было 800 марок и 800 рублей. В день гибели у портного Андрея Пчелкина были серебряные часы стоимостью в 100 марок, обручальное кольцо и 25 марок, которые пропали. У портного Александра Пчелкина пропало золотое кольцо с камнем за 75 марок и 50 марок наличными.

На основании всех этих данных, можно прийти к выводу, что присвоение денег и ценных вещей было, по крайней мере, одной из веских причин убийств русских, произошедших в связи со взятием Выборга. Возможно, некоторые из убийц участвовали в казнях, в первую очередь, руководствуясь собственной жаждой наживы, тогда как мотивом егерского руководства была ликвидация русских в Финляндии. Цели мародерства объясняются смешанным составом казнивших. Вероятно, возможность заполучить легкие деньги прельстила авантюристов, преступников и жадных до денег рядовых солдат участвовать в массовых расстрелах, явно организованных людьми из командования. ((Л. Вестерлунд. Мы ждали вас, как освободителей, а вы принесли нам смерть. СПб, 2013, с сс. 58–59)

Всего после поражения революции было арестовано от 80 до 90 тысяч красных. Из них от 8 до 18 тысяч было расстреляно, от 12 до 15 тысяч уморено в концлагерях голодом. В Финляндии жило тогда 3,5 миллиона человек, при этом красных поддерживала половина населения страны, поэтому доля казненных и замученных среди сторонников красных огромна.

«То, что происходит в стране, ужасно.. Непрерывно продолжаются расстрелы. Красное безумие сменилось фактически белым террором. И эти расстрелы производят впечатление произвола, ибо жертвы хватают там, где не было совершено никаких насилий [со стороны красных] и пробуждают неутолимую ненависть там, где ее до этого не было. Тысячи вдов, десятки тысяч сирот потеряли своих кормильцев, и государство не сделало ни малейшего шага, чтобы смягчить их нужду или хотя бы дать указания об этом. В лагерях пленные мрут как мухи. В лагере для пленных в Якобстаде за первые три недели мая 21 пленный умер от эпидемии и 26 от голода. В Свеаборге пленные находятся в неслыханно тяжелом положении. А представители добрых высших классов похаживают кругом и приговаривают: «Пусть себе мрут, они это заслужили, зараза будет уничтожена с корнем». Но простой человек в деревне, даже тот, кто на протяжении всего мятежа, несмотря на все угрозы и посулы, был белым, говорит: это породит ненависть, которая не пройдет в течении поколений. Само собой ясно, что тому, кто переживет эти месяцы ужаса, тревоги и отчаяния из-за смерти своих родных, из-за уничтожения своего дома или из-за унижения отечества, будет трудно забыть это…» (В.М. Холодковский. Революция 1918 года в Финляндии и германская интервенция.М., 1967, с. 298).

Еще в 1980-е годы в Финляндии ветеранов Красной гвардии и ветеранов шюцкора направляли в разные дома престарелых – чтобы избежать драк, вызванных событиями 70-летней давности.

Что было бы, если бы в гражданской войне в Финляндии победили красные? Финские красные не были большевиками. Они выступали не за диктатуру пролетариата, а за парламентскую систему и их социально-экономические цели были весьма умеренны. Предоставленная самой себе, финская революция, если бы она победила, создала бы социальное государство с парламентской системой – и это могло бы повлиять на события во всей Северной Европе. Современный автор пишет:

«Победа красных в Финляндии очень сильно изменила бы и ход развития исторических событий в Скандинавии и на Северо-Западе. С большой вероятностью в Норвегии могла бы прийти к власти Норвежская рабочая партия, которая тогда была гораздо более левой, чем нынешняя – в Коминтерн даже входила.

В Швеции социал-демократы были тоже очень сильны, хотя были и не такие левые, как эсдеки Ленина. Но так и финские социалисты были отнюдь не такими радикалами, как большевики – кстати, может потому и проиграли.

Так что была вполне перспектива образования в Скандинавии левосоциалистического альянса, который был бы в союзных отношениях с Советской Россией и в какой-то степени заменил Германию, на что Ленин рассчитывал в случае победы германской революции – как источник технологий и образец промышленной культуры.

Это, еще раз, гадания, но все развитие, в том числе и СССР – включая его конфигурацию, могло пойти по иному пути. Русская революция и все, что за ней последовало, именно в силу того, что она произошла в слабом звене капитализма, очень сильно зависела от многих случайностей: проживи Ленин немного больше, не помешай мятеж Григорьева Красной Армии прийти на помощь Венгерской Советской республике, сложись по иному битва под Варшавой… И еще целый ряд таких точек, которые могли бы изменить ход истории в СССР и в Европе очень сильно.

Так что представление о том, что победа красных финнов была просто сделала бы еще одну республику в СССР, а все остальное было бы как было – очень наивно.

Мы не знаем, как бы было. Но очень, очень многое было бы совсем иначе. Может, и лучше .

Этот вариант не реализовался. Поражение красных и разгул белого террора в Финляндии стали важным фактором, из-за которого события в Советской России пошли именно по тому пути, по которому они пошли. Финские красные хотели сохранить демократию, стремились избежать красного террора, отменили смертную казнь и не создали ЧК. Финские имущие классы, одержав победу над гуманным врагом, не сделали побежденным никаких поблажек за их гуманность и залили страну кровью. Большевики сделали из этого логический вывод, что у перед ними стоит одна альтернатива – победа или смерть. И что победить нужно любой ценой. Иначе русские белые зальют кровью рабочих и крестьян Россию, как финские белые залили кровью рабочих и торпарей Финляндию. Победоносный белый террор в Финляндии стал одним из важных стимулов введения красного террора в России…

Алексей Куприянов, для «Страйка».

June 4th, 2018

Первая советско-финская война — боевые действия между белофинскими войсками и частями РККА на территории Советской России с марта 1918 по октябрь 1920 гг.

Вначале велась неофициально. Уже с марта 1918 года, в ходе Гражданской войны в Финляндии, белофинские войска, преследуя противника (финских «красных»), пересекали российско-финляндскую границу и в ряде мест выходили в Восточную Карелию.

При этом, осуществляемые боевые действия не всегда носили характер партизанских. Официально война с РСФСР была объявлена демократическим правительством Финляндии 15 мая 1918 г. после разгрома Финляндской Социалистической Рабочей Республики.

Первая советско-финская война явилась частью Гражданской войны в России и Иностранной военной интервенции на севере России.

Завершилась 14 октября 1920 года подписанием Тартуского мирного договора между РСФСР и Финляндией, зафиксировавшего ряд территориальных уступок со стороны советской России.

Предыстория

Октябрьская революция 1917 года в Петрограде положила начало захвату власти большевиками во всех крупнейших городах России. В то же время по всей стране зарождались центры объединения антибольшевистских сил. В России началась гражданская война.

Падение Российского самодержавия и Октябрьская революция 1917 года позволили финляндскому Сенату объявить 6 декабря 1917 года независимость. 18 (31) декабря 1917 года независимость Финляндской Республики была признана Советом Народных Комиссаров. Финляндия признала, в свою очередь, правительство большевиков. В стране при этом усилились беспорядки и обострилась борьба «красных» и «белых», которые к январю 1918 года переросли в гражданскую войну. Белофинские отряды контролировали северную и центральную части страны, южная же часть с большинством крупных городов, где были сосредоточены разбольшевизированные части бывшей Русской императорской армии, была занята отрядами финской Красной Гвардии.

К весне 1919 года большевистское правительство оказалось в тяжелейшем положении. Верховный правитель России адмирал Колчак и генерал Деникин приближались к Москве с северо-востока и юга. В Северной области и Эстляндии заканчивали формирования русские военные добровольческие части, целью которых был красный Петроград.

Причины

Брестский мир 1918 года, когда от России были отторгнуты огромные территории показал слабость Советской власти и вызвал недовольство со стороны разных социальных групп.

Вспыхивали восстания, такие как Ярославское, Ижевско-Воткинское восстание, Тамбовское, провозглашались даже независимые территории. В случае с Ингрией, Северокарельским государством, Ребольской волостью, Пораярви восставшие надеялись на помощь соседней Финляндии, с которой имели общий язык и исторические связи. На волне успеха в Финляндии белые надеялись на большее. Советская Россия была в кольце белых армий и не могла противостоять Германии. Польша, Литва, Латвия, Эстония были также примером удачной борьбы с большевизмом с опорой на иностранную поддержку. Большое распространение получила идея Великой Финляндии. По мнению финского исследователя Тойво Нигорда, у генерала Маннергейма была возможность войти в историю освободителем от большевиков, если не всей России, то Петрограда точно. Поэтому события можно разделить на два этапа. Первый: интернациональная борьба с большевиками, повсюду, в надежде на победу белого движения в целом по России. И второй этап, когда стало понятно, что Советская власть устоит, и можно надеяться только на тактические успехи на местах, опираясь на национальное движение и иностранную помощь. Понятия оккупации и освобождения в этот исторический период чрезвычайно относительны и расплывчаты. В советской историографии было принято рассматривать только территориальные и военные аспекты войны. Но в то же время 30 000 переселенцев, ушедших в Финляндию, показывают отношение населения к советизации.

23 февраля 1918 года, находясь на станции Антреа (ныне Каменногорск), обращаясь к войскам, верховный главнокомандующий финской армии генерал Карл Густав Маннергейм произнёс на ней свою речь, «клятву меча», в которой заявил, что «не вложит меч в ножны,… прежде чем последний вояка и хулиган Ленина не будет изгнан как из Финляндии так и из Восточной Карелии». Официального объявления войны, однако, со стороны Финляндии не последовало. К желанию генерала Манергейма стать спасителем «старой России» в Финляндии относились отрицательно. Как минимум требовали поддержки западных стран и гарантий того, что белая Россия признает финскую независимость., белому движению не удавалось создать единый фронт, что резко уменьшало шансы на успех. Другие лидеры белого движения отказывались признать независимость Финляндии. А для более активных действий, без риска для своей страны, нужны были союзники.

27 февраля правительство Финляндии направило ходатайство Германии, чтобы та, как воюющая против России страна, рассматривая Финляндию как союзницу Германии, потребовала бы от России заключить мир с Финляндией на основе присоединения к Финляндии Восточной Карелии. Предложенная финнами будущая граница с Россией должна была проходить по линии Восточное побережье Ладожского озера — Онежское озеро — Белое море.

К началу марта в ставке Маннергейма был разработан план организации «национальных восстаний в Восточной Карелии» и выделены специальные финские инструкторы — кадровые военные для создания очагов восстания.

3 марта 1918 года был подписан Брестский мир между Советской Россией и странами Четверного союза (Германией, Австро-Венгрией, Турцией, Болгарией). Российские гарнизоны выводились из Финляндии. Красные финны потерпели поражение и скрылись в Карелии.

6 марта командующий Северного военного округа (фин. Pohjolan sotilaspiiri) старший лейтенант егерей Курт Валлениус предложил Маннергейму начать наступление в Восточную Карелию.

6—7 марта появилось официальное заявление главы финляндского государства — регента Пера Эвинда Свинхувуда о том, что Финляндия готова пойти на мир с Советской Россией на «умеренных Брестских условиях», то есть в случае, если к Финляндии отойдут Восточная Карелия, часть Мурманской железной дороги и весь Кольский полуостров.

7—8 марта император Германии Вильгельм II ответил на обращение правительства Финляндии, что Германия не будет вести войну за финские интересы с Советским правительством, подписавшим Брестский мир, и не будет поддерживать военные действия Финляндии, если та перенесет их за пределы своих границ.

7 марта финский премьер-министр заявляет претензии на Восточную Карелию и Кольский полуостров, а 15 марта финский генерал Маннергейм утверждает «план Валлениуса», предусматривающий захват части бывшей территории Российской империи до линии Петсамо (Печенга) — Кольский полуостров — Белое море — Онежское озеро — река Свирь — Ладожское озеро.

К середине мая 1918 г. белые финны контролировали всю территорию бывшего Великого княжества Финляндского и начали военные операции для завоевания Восточной Карелии и Кольского полуострова.

Высадка немецких войск в Финляндии и занятие ими Гельсингфорса вызвало серьёзное беспокойство у стран Антанты, воевавших с Германией. Начиная с марта 1918 года в Мурманске по соглашению с большевистским правительством высаживаются войска Антанты для защиты Мурманска и железной дороги от возможного наступления германо-финских войск. Из отступивших на восток красных финнов англичане сформировали Мурманский легион во главе с Оскари Токоем для действий против связанных с немцами белофиннов.

В ноябре 1918 года Германия капитулировала и начала вывод своих войск с территориий бывшей Российской империи, попавших под германскую оккупацию в результате боевых действий Первой мировой войны и условий Брестского мира, в том числе с территорий прибалтийских стран. 30 декабря 1918 года финские войска под командование генерала Ветцера высадились в Эстонии, где оказали помощь эстонскому правительству в борьбе с большевистскими войсками.

В январе 1919 года финны заняли Поросозерную волость Повенецкого уезда.

21—22 апреля Олонецкая добровольческая армия с территории Финляндии начала массированное наступление в Восточной Карелии на олонецком направлении.

21 апреля добровольцы заняли Видлицу, 23 апреля — Тулоксу, вечером того же дня — город Олонец, 24 апреля заняли Вешкелицу, 25 апреля подошли к Пряже, вышли в район Сулажгоры и начали угрожать непосредственно Петрозаводску. Одновременно Петрозаводску с севера угрожали английские, канадские и белогвардейские войска. В конце апреля Красной Армии удалось сдержать наступление добровольцев на Петрозаводск.

В мае белогвардейские войска в Эстонии начинали военные действия, угрожая Петрограду.

В мае и июне на восточных и северных берегах Ладожского озера отряды Красной Армии сдерживали наступление финских добровольцев. В мае-июне 1919 финские добровольцы наступали на район Лодейного Поля и переправились через Свирь.

В конце июня 1919 года началось контрнаступление Красной Армии на Видлицком направлении и 8 июля 1919 на олонецком участке карельского фронта. Финские добровольцы были отброшены за линию границы.

18 мая 1920 года части Красной Армии ликвидировали Северокарельское государство со столицей в поселке Ухта (Архангельская губерния), которое получало финансовую и военную помощь от финского правительства. Только в июле 1920 года финнов удалось выбить с большей части восточной Карелии. Финские войска остались только в Ребольской и Поросозерской волостях Восточной Карелии.

В 1920 г. по Тартускому мирному договору Советская Россия пошла на значительные территориальные уступки — независимая Финляндия получила Западную Карелию до реки Сестра, Печенгскую область в Заполярье, западную часть полуострова Рыбачий и большую часть полуострова Среднего.

Recent Posts from This Journal

БЫЛ ЛИ ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА В СССР?

БЫЛ ЛИ ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА В СССР?

Самое яркое политическое шоу 2019 года! Первые клубные дебаты SVTV. Тема: «Был ли геноцид русского народа в Советском Союзе?» Дебатируют русский…

М.В ПОПОВ VS Б.В. ЮЛИН - Фашизм на экспорт

М.В ПОПОВ VS Б.В. ЮЛИН - Фашизм на экспорт

Дебаты на тему "Фашизм на экспорт" между профессором Поповым и военным историком Юлиным Проголосовать о том кто победил по вашему…

Официальная историческая справка:

Крейсер заложен 31 июля 1979 года на судостроительном заводе “Имени 61-го коммунара” как ркр “Червона Украина”. Назван по ходатайству Совета ветеранов Великой Отечественной войны КЧФ в честь крейсера, погибшего в 1942 году в Севастопольской бухте, защищая Севастополь.

Спущен на воду 27 июля 1982 года.

01 декабря 1986 года на 10-й Оперативной эскадре ТОФ сформирован экипаж. Приказом МО СССР №-284 от 10 августа 1988 года зачислен почётным матросом Герой Советского Союза, кавалер орденов Славы 3-х степеней гвардии старшина в отставке Дубинда Павел Христофорович.

С 15 августа по 1 декабря 1989 года корабль проходил ходовые и государственные испытания.

25 декабря 1989 года крейсер принят в состав ВМФ СССР.

07 января 1990 года на крейсере поднят Военно-морской флаг СССР.

С 27 сентября по 05 ноября 1990 года крейсер в охранении ЭМ “Быстрый” совершил межфлотский переход из порта Севастополь в порт Петропавловск-Камчатский с выполнением задач боевой службы. В ходе перехода с 22 по 24 октября осуществил деловой заход в порт Камрань (СР Вьетнам). Переход и выполнение задач боевой службы оценены на “хорошо”.

С приходом на КТОФ 05 ноября 1990 года крейсер зачислен в состав 173 бригады ракетных кораблей Камчатской флотилии.

По итогам БП за 1991 год корабль занял второе место по боевой подготовке, объявлен лучшим кораблём КТОФ по ракетной подготовке за 1991 год.

В 1991 году были успешно выполнены ракетная стрельба крылатыми ракетами по морской цели и стрельба по ракето-мишени ”Малахит” УМЗРК “Форт”.

26 июля 1992 года на крейсере был спущен Военно-морской флаг СССР и поднят Андреевский флаг.

Крейсер был объявлен лучшим на КТОФ по ракетно-артиллерийской подготовке и ПВО и завоевал приз ГК ВМФ за стрельбу крылатыми ракетами по морской цели и стрельбу по 3-м ракето-мишеням ”Малахит” УМЗРК “Форт”.

В 1991 - 1994 годах крейсер являлся лучшим кораблем соединения.

В 1994 году крейсер объявлен лучшим кораблем 1 ранга на КВФ.

В 1995 году крейсер после длительной стоянки осуществил за 4 суток переход из пункта базирования Петропавловска - Камчатского во Владивосток на морской парад в честь празднования 50-летия Мира на Тихом океане (2 сентября).

04 сентября 1995 корабль переведен в состав 36 дивизии ракетных кораблей 10 Оперативной эскадры.

09 февраля 1996 года ркр “Червона Украина” приказом ГК ВМФ торжественно переименован в гвардейский ракетный крейсер “Варяг”.

В 1996 году крейсер выполнил стрельбы артиллерией по береговым и морским целям. Огнем зенитно-ракетных комплексов уничтожено 2 самолето-мишени Ла-17 и 1 ракета-мишень РМ-15 “Термит”. Объявлен лучшим кораблем КТОФ по ПВО.

С 09 по 13 февраля 1997 года крейсер выполнил официальный дружественный визит в порт Инчхон Республики Корея к месту сражения бронепалубного крейсера “Варяг” с японской эскадрой.

03 сентября 1997 г. выполнена стрельба крылатой ракетой по фактической морской цели (мишень - списанный десантный корабль). Морская цель уничтожена прямым попаданием КР. За эту стрельбу крейсер награжден призом Главнокомандующего ВМФ как лучший надводный корабль ВМФ по ракетной подготовке. В 1997 году крейсер объявлен передовым НК КТОФ.

В 1998 году на крейсере произведен доковый ремонт. После ремонта корабль отработал курс боевой подготовки. Выполнил стрельбы зенитно-ракетными комплексами и артиллерией по воздушным, береговым и морским целям.

В 1999 году крейсер выполнил ракетную стрельбу главным комплексом на приз ГК ВМФ.

Со 02 по 06 октября 1999 года крейсер “Варяг” в совместно с эскадренным миноносцем “Бурный” под флагом командующего КТОФ адмирала ЗАХАРЕНКО М.Г. участвовал в официальном визите в порт Шанхай - Китайской Народной Республики в связи с празднованием 50-летия образования КНР.

28 октября 1999 года крейсер участвовал в комплексном контрольном выходе кораблей КТОФ в залив Петра Великого с Председателем Правительства Российской Федерации Владимиром Путиным.

С 10 по 15 октября 2002 года крейсер совершил официальный визит в порт Йокосука (Япония) на 50-летие военно-морских сил самообороны Японии, участвовал в военно-морском параде в Токийском заливе. 2003 году крейсер успешно выполнил ракетную стрельбу главным комплексом на приз ГКВМФ.

В 2004 году с 10 по 15 февраля кораблем совершен официальный дружественный визит в составе отряда боевых кораблей КТОФ (совместно с БПК «Адмирал Трибуц», МПК «Кореец») под флагом Командующего КТОФ адмирала ФЕДОРОВА В.Д. в порт Инчхон Республики Корея на празднование 100-летия подвига бронепалубного крейсера «Варяг». В ходе визита проведены совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея.

В апреле 2004 года в ходе КШУ КТОФ кораблем успешно выполнены ракетные и артиллерийские стрельбы, сбита воздушная мишень ЗРК «Гюрза» и АК-630.

Шефами корабля являются администрация Тульской области и города Тулы (договор БН от 19 декабря 1996 года), администрация Ногинского района (договор №-84 от 23 декабря 1996 года), трудовой коллектив ОАО «ВЛАДИВОСТОК-АВИА» (договор БН от 14 августа 1999 года), Благотворительный фонд поддержки военно-морского флота «Крейсер «Варяг» (договор БН от 08 февраля 2011 года)

В сентябре-декабре 2005 года крейсер в составе ОБК (бпк «Адмирал Пантелеев», бпк «Адмирал Трибуц» танкер «Печенга») успешно выполнил задачи дальнего похода с посещением портов порт Вишакхапатнам (Индия) - порт Сингапур- порт Джакарта - порт Саттахип - порт Хайфон. Крейсер принял участие в международных учениях «ИНДРА-2005». Ряд офицеров и мичманов награждены государственными и ведомственными наградами.

В декабре крейсер объявлен лучшим по основным видам подготовки по итогам 2005 года.

В марте-апреле крейсер произвёл чистку топливных цистерн и выгрузку всего боезапаса.

В мае 2006 года на крейсере начат доковый ремонт.

В период с июня 2006 по февраль 2008 года на крейсере проведены отдельные ремонтные работы с заменой основных и маршевых двигателей и модернизацией вооружения силами ОАО «ХК Дальзавод».

В апреле 2008 года экипаж крейсера успешно отработал и сдал курсовую задачу «К-1».

В мае 2008 года крейсер вступил в состав сил постоянной готовности.

В октябре 2008 года гркр «Варяг» в составе отряда кораблей совершил неофициальный визит в порт Пусан республики Корея и принял участие в международном морском параде.

По итогам 2008 года крейсер объявлен лучшим кораблём 1-го ранга объединения.

В апреле 2009 года гркр «Варяг» в составе отряда кораблей КТОФ совершил неофициальный визит в порт Циндао КНР на празднование 60-тилетия ВМС НОАК.

В октябре – декабре 2009 года гркр «Варяг» совершил деловой заход в ВМБ Чанги республики Сингапур с целью обеспечения безопасности Президента РФ Д.А. Медведева участвовавшего в саммите АТЭС-2009.

Борт крейсера посетили Президент РФ Д.А. Медведев, губернатор Приморского края С.М. Дарькин, Владыка Приморский и Владивостокский Вениамин.

По итогам 2009 года крейсер завоевал два приза ГК ВМФ за выполнение ракетных стрельб.

В 2010 году гвардейский ракетный крейсер «Варяг» посетил с неофициальным визитом порт Сан-Франциско США. В ходе визита проведён ряд встреч с командованием ВМС США, администрацией города Сан-Франциско.

Борт крейсера посетил Президент РФ Д.А. Медведев.

В ноябре 2010 года гвардейский ракетный крейсер «Варяг» посетил порт Инчхон Республики Корея. Экипаж крейсера принял участие в церемонии передачи в аренду Российской Федерации Гюйса бронепалубного крейсера «Варяг».

Мне уже довелось побывать этим летом на борту аналогичной "Варягу" "Москвы", но тогда все ограничилось простым осмотром корабля, а здесь, на Камчатке, предстоял выход в море и боевые стрельбы.

Итак, вечером 14 сентября на катере мы направились на корабль. "Варяг" в это время получал припасы с судна снабжения - среднего морского танкера "Иркут"

2. Швартуемся

3. Гвардейский ракетный крейсер пр.1164 "Варяг", флагман Тихоокеанского флота

4. Спуск гюйса

Всю ночь и утро 15 сентября корабли шли к месту проведения завершающего этапа двусторонних учений между объединениями флота, которое находилось в 154 милях от Петропавловска-Камчатского.

Корабли сопровождения.

Малый ракетный корабль пр.12341 "Разлив"

6. Эскадренный миноносец пр.956 "Быстрый"

7. Спереди МРК "Разлив", на втором плане - большой противолодочный корабль пр.1155 "Адмирал Виноградов"

8. Также в учениях участвовали БПК "Адмирал Трибуц", МПК "Кореец", МРК "Мороз".

Что происходило на самих учениях: корабельная ударная группа Приморской флотилии разнородных сил выполняла зенитно-ракетную стрельбу для отражения средств воздушного нападения противника с различных направлений.

К сожалению, корабли сопровождения шли на очень большом удалении, активно использовали помехи и задымление, поэтому их работу снять не получилось. МРК "Мороз" выполнил стрельбу двумя противокорабельными ракетами П-120 "Малахит", которые выполняли роль мишеней для кораблей сопровождения, а МПК "Кореец" отстрелялся ракетой-мишенью "Саман", по которой стрелял "Варяг" ракетой зенитного комплекса С-300Ф "Форт". Также крейсер работал артиллерийской установкой АК-130, но не знаю по какому типу мишени.

Стрельба "Фортом" с двух точек съемки (фотографии сделаны Вадимом Савицким)

14. Стрельбу АК-130 и видео работы "Форта" можно посмотреть в сюжете телеканала "Звезда".

Стрельбу командующий Приморской флотилией назвал успешной.

Небольшая экскурсия по кораблю.

Трёхкоординатная РЛС обнаружения воздушных целей МР-600 «Восход»

15. РЛС МР-123 "Вымпел" управления стрельбой артиллерийской установки АК-630

16. 30-мм шестиствольная автоматическая артустановка АК-630. Справа - оператор установки

18. А вот видео с весенних учений, где "Варяг" работал комплексом РЭБ ПК-10 "Смелый" и АК-630

Реактивная бомбометная установка РБУ-6000 "Смерч-2"

19. Видео ее работы можно посмотреть в моем отчете об учениях Северного флота, а это одна из стрельб "Варяга"

21. Под это крышкой располагается корабельный эенитный ракетный комплекс Оса-М

21. Ракета 9М33 "Осы-М"

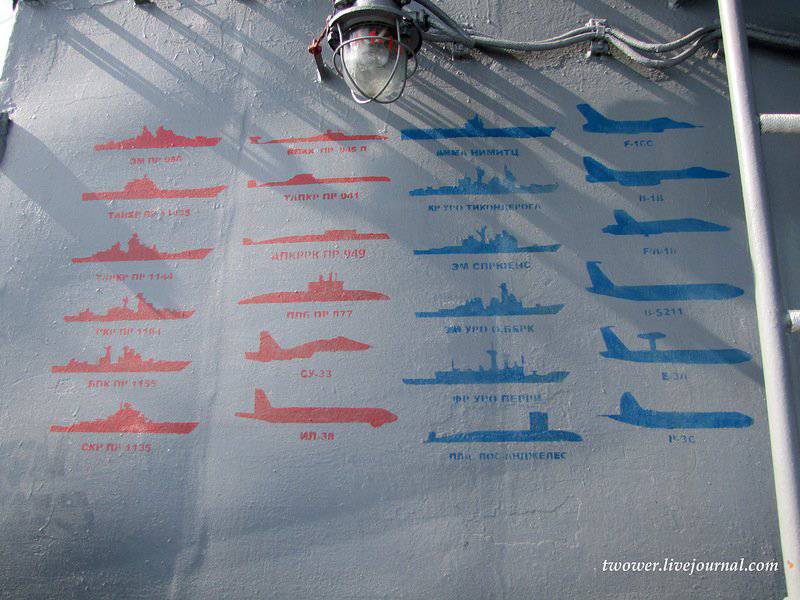

22. Это снимает любой фотограф, посетивший крейсер, - силуэты кораблей и самолетов. Наших и вероятного противника

23. Оптический пеленгатор ПГК-2

24. Командный пост корабля. Он практически идентичен "Москве", видеоэкскурсию по которому вы можете посмотреть в соответствующей записи.

Боевая информационная система БИУС "Лесоруб-1164"

Системы навигационной безопасности - комплексы "Бал" и "Вайгач"

26. На данном комплексе отображаются электронные карты

27. Но бумажные расчеты выполняются всегда, на случай выхода электроники из строя в следствие аварии, боевых действий и т.п.

28. Прибор, транслирующий навигационные данные

Прибор спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS СН-3101

30. Таблица сигналов

31. На посту энергетики и живучести. На монитор транслируется видео с различных отсеков

На сайте Минобороны есть хорошая виртуальная фотоэкскурсия по крейсеру, там есть и этот пост, очень советую посмотреть http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/museums/varyag.htm.

Вид с вертолетной площадки. Ворота ангара для вертолета Ка-27 и знаменитая "сиська" - РЛС "Волна" антенного поста управления стрельбой ЗРК "Форт"

Ракетный крейсер «Червона Украина» выходит на испытания, 1988-1989 годы.

– Третий корабль проекта 1164 – ракетный крейсер «Червона Украина» заложен 31 июля 1979 года на судостроительном заводе «Имени 61-го коммунара». По ходатайству Совета ветеранов Великой Отечественной войны Краснознаменного Черноморского флота корабль назван в честь крейсера, погибшего в 1942 году в Севастопольской бухте, защищая Севастополь. Спущен на воду 27 июля 1982 года.

Скорость хода – до 34 узлов. Дальность плавания – 9 тыс. миль (17,5 тыс. км, или почти полэкватора). Экипаж – 416 человек. Вместо штатных ПКР «Базальт» ракетный крейсер несет на борту 16 противокорабельных ракет 3М-70 «Вулкан», ракетный комплекс «Форт», спаренную 130-миллиметровую артустановку, два зенитных ракетных комплекса «Оса» (80 ракет), шесть шестиствольных 30-миллиметровых автоматов, два пятитрубных торпедных аппарата, два реактивных бомбомета, гидроакустическую станцию «Платина» с буксируемым устройством, вертолет Ка-27.

Реактивная бомбометная установка РБУ-6000 «Смерч-2″.

Разработка комплекса П-1000 «Вулкан» была начата в соответствии с правительственным постановлением от 17 мая 1979 года в связи с постоянным ростом радиуса действия ударной палубной авиации ВМС США .Комплекс ПКР «Вулкан» (П-1000) поступил на вооружение в 1987 году. Противокорабельная крылатая ракет 3М-70 имела аналогичный П-500 турбореактивный двигатель, однако за счет использования более мощной стартово-разгонной ступени (СРС) с управляемыми соплами, а также более современных конструкционных материалов (в частности, титановых сплавов), а также ослабления броневой защиты, имела увеличенную до 700 км дальность.

Ракета комплекса «Вулкан» разительно отличается от своей предшественницы за счет использования более мощной стартово-разгонной ступени (СРС) с управляемыми соплами, а также более современных конструкционных материалов

Аналогичная замена ПКР «Базальт» на ПКР «Вулкан» предполагалась и для предыдущих кораблей проекта, что впоследствии и было произведено на крейсере «Москва» во время его модернизации, а также с 2011 года идет процесс модернизации «Маршала Устинова». Перезарядка комплекса «Вулкан» производится только на базах кораблей, так как представляетсобой довольно трудоемкую операцию. Серийное производство ракет 3М-70 велось на ПО «Стрела» (г. Оренбург).

Если говорить коротко, то ПКРК П-1000 «Вулкан» — это сильно усовершенствованный «Базальт». Комплекс «Базальт» был модернизирован и принят на вооружение 13.10.1987, но уже под названием «Вулкан», откуда следует, что РКР пр. 1164 вооружены «Вулканом» и только «Вулканом»

.

Однако, эти ПКР не могут использовать штатные стартовые ступени, так как их работа может привести к разрушению ПУ. В итоге, они оснащены стартовыми агрегатами ПКР П-500, что несколько снижает дальность полета. По неизвестным причинам (экономического, политического, технического или производственного характера) ПКРК «Вулкан» был установлен на крейсера 1164-го проекта в усечённом виде — без замены стеклопластиковых пусковых установок СМ-248 на новые из жаропрочных сплавов, позволяющие использовать ракеты 3М70 со стартово-разгонными РДТТ новой конструкции.

Ракетный крейсер «Варяг» имеет жаропрочные пусковые установки. Но учитывая, что ПКР с мощными стартовиками пока/ещё не производятся, по прежнему применяются, то п о этой причине, РКР «Маршал Устинов» имеет на вооружении ПКРК «Вулкан» с ракетами 3М70, снаряжёнными стартовыми ускорителями от ПКР 4К80 снятого с вооружения комплекса «Базальт». В связи с вышеизложенным. остается предполагать, что дальность действия ПКРК «Вулкан» на сегодняшний день либо такая же, как у «Базальта» (550 км), либо (по некоторым данным) на 150 км больше за счёт уменьшения массы ракеты.

Фактически на ракетных крейсерах пр. 1164 применяется ПКРК «Вулкан» с ракетами 3М70, снаряжёнными стартовыми ускорителями от ПКР 4К80 снятого с вооружения комплекса «Базальт»

01 декабря 1986 года на 10-й Оперативной эскадре ТОФ сформирован экипаж. Приказом МО СССР №-284 от 10 августа 1988 года зачислен почётным матросом Герой Советского Союза, кавалер орденов Славы 3-х степеней гвардии старшина в отставке Дубинда Павел Христофорович. С 15 августа по 1 декабря 1989 года корабль проходил ходовые и государственные испытания. 25 декабря 1989 года принят в состав ВМФ СССР.

07 января 1990 года на крейсере поднят Военно-морской флаг СССР.

Ракетный крейсер «Червона Украина» в период перехода на ТОФ, 1990 год. Автор Муратов В.Н.

С 27 сентября по 05 ноября 1990 года крейсер в охранении ЭМ “Быстрый” совершил межфлотский переход из порта Севастополь в порт Петропавловск-Камчатский с выполнением задач боевой службы. В ходе перехода с 22 по 24 октября осуществил деловой заход в порт Камрань (СР Вьетнам). Переход и выполнение задач боевой службы оценены на “хорошо”.

С приходом на КТОФ 05 ноября 1990 года крейсер зачислен в состав 173 бригады ракетных кораблей Камчатской флотилии.

По итогам БП за 1991 год корабль занял второе место по боевой подготовке, объявлен лучшим кораблём КТОФ по ракетной подготовке за 1991 год.

В 1991 году были успешно выполнены ракетная стрельба крылатыми ракетами по морской цели и стрельба по ракето-мишени ”Малахит” УМЗРК “Форт”.

26 июля 1992 года на крейсере был спущен Военно-морской флаг СССР и поднят Андреевский флаг.

Крейсер был объявлен лучшим на КТОФ по ракетно-артиллерийской подготовке и ПВО и завоевал приз ГК ВМФ за стрельбу крылатыми ракетами по морской цели и стрельбу по 3-м ракето-мишеням ”Малахит” УМЗРК “Форт”.

В 1991 — 1994 годах крейсер являлся лучшим кораблем соединения.

В 1995 году крейсер после длительной стоянки осуществил за 4 суток переход из пункта базирования Петропавловска — Камчатского во Владивосток на морской парад в честь празднования 50-летия Мира на Тихом океане (2 сентября). 04 сентября 1995 корабль переведен в состав 36 дивизии ракетных кораблей 10 Оперативной эскадры.

В связи с переделом флота после распада СССР, 09 февраля 1996 года ракетный крейсер “Червона Украина” приказом Главнокомандующего ВМФ, знаменитого ельцинского «реформатора», адмирала Флота Феликса Громова переименован в гвардейский ракетный крейсер “Варяг” . Ракетный крейсер стал последним достойным приемником славного имени легендарного крейсера «Варяг» времен русско-японской войны 1905г. Причем одноимённый авианесущий крейсер проекта 1143.5 « Варяг», который так никогда и не заступил на боевую службу российского флота, в это время ещё не был продан на металлолом и не принадлежал Таиланду.

В 1996 году крейсер выполнил стрельбы артиллерией по береговым и морским целям. Огнем зенитно-ракетных комплексов уничтожено 2 самолето-мишени Ла-17 и 1 ракета-мишень РМ-15 “Термит”. «Варяг» объявлен лучшим кораблем КТОФ по ПВО.

В 1997г. крейсере «Варяг» участвовал в учебном походе в Корею и Японию. Впервые на флоте в качестве члена команды был священнослужитель. Им стал Епископ Владивостокский и Приморский Вениамин.

С 09 по 13 февраля 1997 года крейсер выполнил официальный дружественный визит в порт Инчхон Республики Корея к месту сражения бронепалубного крейсера “Варяг” с японской эскадрой.

03 сентября 1997 года выполнена стрельба крылатой ракетой по фактической морской цели (мишень — списанный десантный корабль). Морская цель уничтожена прямым попаданием КР. За эту стрельбу крейсер награжден призом Главнокомандующего ВМФ как лучший надводный корабль ВМФ по ракетной подготовке. В 1997 году крейсер объявлен передовым надводным кораблем КТОФ.

Ракетный крейсер «Варяг». Выполнение ракетной стрельбы комплексом «Вулкан». Автор фотографии В. Аньков, Муратов В.Н.

В 1998 году на крейсере произведен доковый ремонт. После ремонта корабль отработал курс боевой подготовки. Выполнил стрельбы зенитно-ракетными комплексами и артиллерией по воздушным, береговым и морским целям.

В 1999 году крейсер выполнил ракетную стрельбу главным комплексом на приз ГК ВМФ.

Со 02 по 06 октября 1999 года крейсер “Варяг” в совместно с эскадренным миноносцем “Бурный” под флагом командующего КТОФ адмирала ЗАХАРЕНКО М.Г. участвовал в официальном визите в порт Шанхай — Китайской Народной Республики в связи с празднованием 50-летия образования КНР.

28 октября 1999 года крейсер участвовал в комплексном контрольном выходе кораблей КТОФ в залив Петра Великого с Председателем Правительства Российской Федерации Владимиром Путиным.

В мае 2001 года крейсер посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

С 2002 года ракетный крейсер проекта 1164 «Варяг» стал флагманом Тихоокеанского флота взамен тяжёлого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Адмирал Лазарев». С 10 по 15 октября 2002 года крейсер совершил официальный визит в порт Йокосука (Япония) на 50-летие военно-морских сил самообороны Японии, участвовал в военно-морском параде в Токийском заливе.

В 2003 году крейсер успешно выполнил ракетную стрельбу главным комплексом на приз Главнокомандующего ВМФ.

Ракетный крейсер «Варяг» отправляется в поход в Южную Корею, 3 февраля 2004 года. Автор фотографии Саяпин Владимир

С 10 по 15 февраля 2004 года кораблем совершен официальный дружественный визит в составе отряда боевых кораблей КТОФ (совместно с БПК «Адмирал Трибуц», МПК «Кореец») под флагом Командующего КТОФ адмирала ФЕДОРОВА В.Д. в порт Инчхон Республики Корея на празднование 100-летия подвига бронепалубного крейсера «Варяг». В ходе визита проведены совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея. В апреле 2004 года в ходе командно-штабных учений КТОФ кораблем успешно выполнены ракетные и артиллерийские стрельбы, сбита воздушная мишень ЗРК «Гюрза» и АК-630.

В сентябре-декабре 2005 года крейсер в составе отряда боевых кораблей (БПК «Адмирал Пантелеев», БПК «Адмирал Трибуц», танкер «Печенга») успешно выполнил задачи дальнего похода с посещением портов порт Вишакхапатнам (Индия) — порт Сингапур- порт Джакарта — порт Саттахип — порт Хайфон. Крейсер принял участие в международных учениях «ИНДРА-2005″. Ряд офицеров и мичманов награждены государственными и ведомственными наградами. В декабре крейсер объявлен лучшим по основным видам подготовки по итогам 2005 года.

В 2006 году флагмана ТОФ – гвардейский ракетный крейсер «Варяг» поставлен для планового ремонта в стены Дальзавода.

В марте-апреле крейсер произвёл чистку топливных цистерн и выгрузку всего боезапаса. В мае 2006 года на крейсере начат доковый ремонт.

Ремонт планировали произвести быстро. Но в связи с отсутствием на кризисном Дальзаводе (как, впрочем, и на всех предприятиях ВПК РФ) квалифицированных судостроителей быстрый плановый ремонт растянулся почти на два года.

В период с июня 2006 по февраль 2008 года на крейсере проведены отдельные ремонтные работы с заменой основных и маршевых двигателей и модернизацией вооружения силами ОАО «ХК Дальзавод».

После ремонта и восстановления ходовой части ракетный крейсер «Варяг» под командованием гвардии капитана 1 ранга Эдуарда Москаленко принял участие в ходовых испытаниях. Во время одного из выходов с завода на акваторию залива Петра Великого «Варяг», как в лучшие былые годы, развил максимальную крейсерскую скорость — 32,5 узла. Военные моряки, соскучившись у причальной стенки по настоящей боевой работе в море, даже в эти считанные дни зарядились позитивным настроем. Ведь до ходовых испытаний целый призыв матросов и старшин вынужден был обучаться морской науке только на тренажерах да во время корабельных тренировок по специальности.

Командир отделения операторов группы управления зенитно-ракетного дивизиона гвардии матрос Николай Иванов, призванный на флот из Свердловской области осенью 2006 года заявил, что « …он совсем по-другому почувствовал себя, едва корабль, наконец вышел из завода в море. Захотелось сполна хлебнуть морской романтики, появились мысли о заключении контракта после завершения срочной службы «.

Командир гвардейского ракетного корабля «Варяг» (2008г.) гвардии капитан 1 ранга ЭДУАРД МОСКАЛЕНКО: «Нынешний ремонт – первый за всю 18-летнюю жизнь ракетного крейсера. Заводчане провели плановую замену всех двигателей, камбузного оборудования, бытовых систем – душевых, гальюнов. Если измерять такой ремонт денежными капиталовложениями, то обошелся он государству примерно в 350 миллионов рублей. Основная нагрузка легла на дальзаводчан, но свою лепту в восстановление «Варяга» внесли и десятки других оборонных предприятий России. Могу сказать одно: с честью выполнена огромная работа, и теперь наш «Варяг» технически в отличной форме, что показали его ходовые испытания в море. Этим ремонтом кораблю продлена полноценная служба по меньшей мере еще лет на пятнадцать. Причем практически без ограничения мореплавания. Мы даже в период столь продолжительного ремонта старались держать полный штат корабля, чтобы личный состав в условиях стоянки в доке поддерживал свои заведования в нормальном состоянии, изучал функциональные обязанности по специальности. С сокращенным экипажем всего не сделаешь: хозяйство-то обширное!Во время первых выходов в море моряки отработали вахты, все элементы швартовки. Так что скоро крейсер займет свое привычное место флагманского корабля. И ни одно важное событие на флоте – будь-то военный парад или крупномасштабное учение в океане – без него не обойдется».

Во время одного из выходов с завода на акваторию залива Петра Великого «Варяг», как в лучшие былые годы, развил максимальную крейсерскую скорость — 32,5 узла. Военные моряки, соскучившись у причальной стенки по настоящей боевой работе в море, даже в эти считанные дни зарядились позитивным настроем. Ведь до ходовых испытаний целый призыв матросов и старшин вынужден был обучаться морской науке только на тренажерах да во время корабельных тренировок по специальности. По словам командира отделения операторов группы управления зенитно-ракетного дивизиона гвардии матроса Николая Иванова, призванного на флот из Свердловской области осенью 2006 года, он совсем по-другому почувствовал себя, едва корабль наконец вышел из завода в море. Захотелось сполна хлебнуть морской романтики, появились мысли о заключении контракта после завершения срочной службы.

Одним из самых значимых событий 2008 года для «варяжцев» стало 9 февраля, когда они отметили сразу две памятные даты: 104-ю годовщину героического сражения и гибели крейсера «Варяг» в Русско-японской войне и день подъема гвардейского флага.104 года назад, 9 февраля 1904 года, прадедушка флагмана ТОФ – крейсер «Варяг» императорского флота – после жестокого сражения с японской эскадрой на рейде корейского порта Чемульпо был затоплен его командой. Так что ввод в строй нового «Варяга» именно к этой знаменательной дате в его истории – главная задача для всего экипажа.

В апреле 2008 года экипаж крейсера успешно отработал и сдал курсовую задачу «К-1″. В мае 2008 года крейсер вступил в состав сил постоянной готовности. В октябре 2008 года гвардейский РКР «Варяг» в составе отряда кораблей совершил неофициальный визит в порт Пусан республики Корея и принял участие в международном морском параде. По итогам 2008 года крейсер объявлен лучшим кораблём 1-го ранга объединения.